赤ちゃんが我が家にやってくる!喜びとともに、妊娠がわかったら、出産・子育てと未知の体験の連続に不安も生じますね。かかる費用が心配にもなるかもしれません。妊娠~出産、子育てには、支援制度や資金面での援助制度が用意されています。いつ、どんなことに、どれくらいバックアップがあるのかを早めに把握して、経済的な面での不安を減らし、妊娠・出産、子育てに取り組みましょう。

妊娠~子育て開始の時期までに、使える制度や給付金

子育て支援の制度は子どもの成長に合わせてさまざまに用意されていますが、今回は、妊娠・出産~乳幼児期までの支援制度を中心にご紹介します。

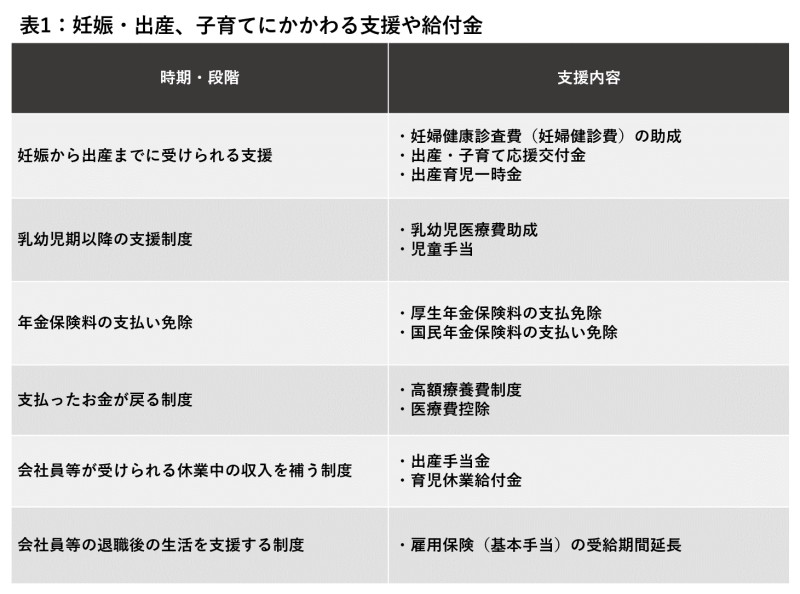

妊娠~乳幼児期までに使える制度や給付金には、表1のようなものがあります。妊婦健診費や出産育児一時金などはだれもが受けられますが、会社員の場合はさらに、健康保険からの追加の給付があったり、育児休業期間中の休業給付金の支給が受けられたりします。

なお、働き方やお住まいの地域によって受けられる支援内容が違う場合もあるので、すぐにでも「我が家が受けられる」支援策を知りたい人は、まずはお住まいの市区町村のホームページをチェックしてみてください。「出産」「こども」「子育て」といったキーワードで検索すると、利用できる子育て支援策や給付金制度などを見つけられるでしょう。

次に、もう少し詳しく、支援策や給付金等についてみていきましょう。

妊娠から出産までに受けられる支援

妊婦健康診査費(妊婦健診費)の助成

妊娠中は、定期的に病院で健診を受けることが必要ですが、妊婦健診は健康保険の対象ではないため、全額自己負担の場合はかなりの高額になります。そのため、自治体が基本的な検査費用(の一部)を助成してくれるのがこの制度です。

助成の回数や金額は自治体によって異なりますが、だいたい14回分の健診費用(10万円程度)が助成されます。厚生労働省の調査によると、公費負担回数は全市区町村(1,741市区町村)で14回以上、妊婦一人当たりの公費負担額は全国平均で10万7,792円です(妊婦健康診査の公費負担の状況について 令和4年4月1日現在)。

妊娠届を市区町村や保健所に提出し、母子手帳を受け取る際に受診券や補助券※の交付を受け、妊婦が医療機関に持参して健診を受ける場合が多いようです。具体的な方法は、お住まいの市区町村のホームページ等でご確認ください。

※受診券…毎回の検査項目が示されている券、補助券…補助額が記載された券

出産・子育て応援交付金

「すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備」を目指して、国や自治体が費用を出し合い、2023年から始まった制度です。運営主体である市区町村(民間委託も可)によって、支援内容は異なります。

妊娠届出時に5万円相当、出産届出時に5万円相当の経済的支援が行われるほか、妊娠・出産、産後の育児期まで(0~2歳)の間、相談支援などが受けられます。支援内容や手続き方法は、お住まいの市区町村のホームページ等でご確認ください。

出産育児一時金

妊娠4ヶ月以上(死産、流産も含む)で出産した場合に、1児ごとに50万円(2023年4月以降に産科医療補償制度※に加入している病院等で妊娠週数22週以降に出産した場合)の一時金が、健康保険制度から支給される制度です。

会社員等は健康保険制度から、国民健康保険の被保険者は国民健康保険から「出産育児一時金」を、会社員等の配偶者は健康保険制度から「家族出産育児一時金」の支給が受けられます。

※産科医療補償制度…分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度

多くの医療機関では、「直接支払制度」により出産前に被保険者等と医療機関等が契約を結び、医療機関等が直接出産育児一時金を受け取ることで、被保険者等が医療機関の窓口で高額な医療費を支払う必要がなくなります。出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、手続きをとれば、その差額が被保険者等に支給されます。

直接支払制度の利用を望まない場合は、被保険者自身で出産育児一時金を請求することも可能です。(その場合は、出産にかかった費用を医療機関等へ退院までに支払う必要があります。)

医療機関によっては、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度「受取代理制度」を実施している場合もあり、この場合も、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

出産育児一時金の支給の受け方や手続き方法は、出産する医療機関によって異なるので、出産前に早めに医療機関に確認し、加入している健康保険制度の窓口にも確認しておきましょう。健康保険の場合は、独自に、出産に関する給付等が上乗せされる場合もあります。

乳幼児期以降の支援制度

乳幼児医療費助成

乳幼児にかかる医療費については、その一部または全部に自治体からの助成があります。助成の内容や金額は、自治体によって異なりますが、厚生労働省の調査(令和3年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について)によると、

・全ての都道府県及び市区町村が乳幼児等に係る医療費の援助を実施していた。

・都道府県では、通院、入院ともに就学前までの児童が最も多く、市区町村では、通院が15歳年度末(中学生まで)、入院が18歳年度末(高校生まで)が最も多かった。

とのことです。

出産したらすぐに病気やケガのリスクは発生します。出産前に、お住まいの自治体のホームページ等で、乳幼児医療費の助成についても確認しておきましょう。

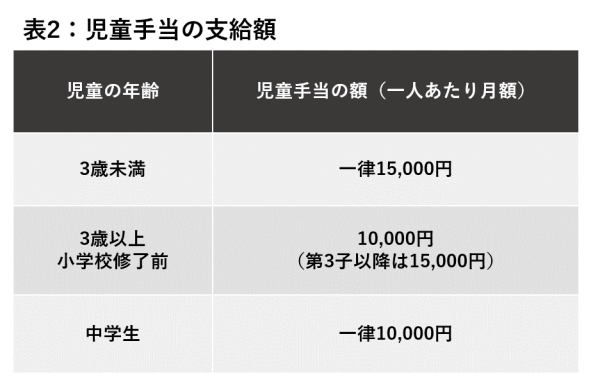

児童手当

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、所得上限限度額未満の人が受けられる手当です。支給額は、下表のとおりですが、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

児童手当を受けるには、出産したり、他の市区町村から転入したりしたときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出(申請)します(公務員の場合は勤務先に行います)。

参考:内閣府「児童手当制度のご案内」

年金保険料の支払い免除

会社員等の厚生年金保険の被保険者は、産前産後休業期間および育児休業等期間中の保険料は申し出ることによって免除されます。免除期間は、将来の老齢年金の計算の際には、保険料を納めた期間とみなして計算されるので、年金額が減額される心配はありません。

また、自営業者やその家族で国民年金保険料を払っている人は、産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されます。この期間も、将来の老齢年金の計算の際には、保険料を納めた期間とみなして計算されるので、年金額が減額される心配はありません。

いずれの場合も、「申し出る」ことが必要です。申し出は、厚生年金の場合は事業主が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行います。

国民年金の場合は、市区町村役場の国民年金の窓口に届け出ます。出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。

参考:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」

参考:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

支払ったお金が戻る制度

高額療養費制度

病気やけがで健康保険や国民健康保険を利用して医療機関を利用した場合で、1ヶ月の間にかかった医療費が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた分のお金が戻ってくる制度です。

自己負担限度額は、上限額は、年齢や所得に応じて定められています。たとえば、標準報酬月額28万〜50万円の人の自己負担限度額は、「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」で計算します。

自然分娩の場合、高額療養費制度は適用されませんが、妊娠中の切迫流産等のトラブルの治療や、出産時に帝王切開などの手術をした場合(健康保険が適用される費用)は適用が受けられます。

医療費控除

1年間(1/1~12/31の間)で高額な治療費(家族分を合わせて10万円以上※)がかかった場合は、医療費控除の対象となり、確定申告をすることで税金の還付が受けられます。

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用、通院・入院の際の交通費(公共交通機関を使った場合)、出産時の入院費用なども控除の対象となるので、出産した年の医療費は家族分も合わせ、10万円を超える可能性が高くなります。領収書を保管したりして、年間医療費の額が把握できるようにしておきましょう。

医療費控除の申告の際は、確定申告書に、医療費の領収書から作成した「医療費控除の明細書」を添えて、住所地の税務署に提出します。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

会社員等が受けられる休業中の収入を補う制度

出産手当金

出産のために休業し、その間給与等が得られなかった場合に、加入している健康保険から支給されます。会社員等の方、または一定の要件を満たす会社等を退職された方が受けられる制度です。

おおよそ休業前の収入の3分の2の金額※が、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます

※1日あたりの支給額:支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日× 2/3

早めに、加入中の健康保険の担当窓口で手続き方法などを確認しておきましょう。

育児休業給付金

雇用保険に加入している労働者が育児休業中で、給与が一定以上支払われなくなった場合に雇用保険から給付金※が支払われます。支給期間は要件によって異なりますが、養育している子が1歳又は1歳2ヶ月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヶ月又は2歳)未満の期間です。

※給付金額:休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業の開始から181日目以降は50%)

フリーター等の国民健康保険加入者でも、勤め先で雇用保険の被保険者となっている場合は、雇用保険の加入期間などの条件満たしていれば、育児休業給付金を受給できる可能性があります。

会社員等の退職後の生活を支援する制度

雇用保険(基本手当)の受給期間延長

妊娠や出産などを機に退職し、出産後の再就職を考えていても、すぐに働くことは難しいですよね。雇用保険(基本手当)を受けることができる期間は、離職日の翌日から1年間に限られています。

雇用保険(基本手当)を受給するためには、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にある」ことが必要なので、病気やけが、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない場合は、雇用保険(基本手当)を受けることができません。

そこで、離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間の延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ、職業に就くことができる状態になった後に、受給手続ができます。受給期間(1年)に加えることができる期間は最大3年間です。

受給期間の延長申請をする場合には、30日以上継続して職業に就くことができなくなった日(離職前から職業に就くことができない状態が続いていた場合は、離職した日の翌日から30日経過した日)の翌日以降、ハローワークで早めに手続きします。延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。

参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~Q12、Q15」

このように、妊娠・出産、育児に関しては、公的な支援策や給付金、助成金などがさまざまに用意されています。さらに、自治体による独自の給付があったり、勤め先や加入する健康保険制度で、独自の支援制度・給付があったりする場合もあります。

また、子育て支援策は、年々見直されたり、拡充されたりする場合があります。お住まいの自治体のホームページをときどき確認し、勤め先の制度などもあらためて確認して、支出の増える子育て期間を、支援策や給付金を存分に活用して、豊かなものにしていきましょう。